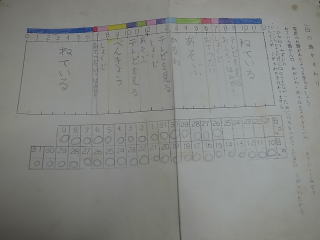

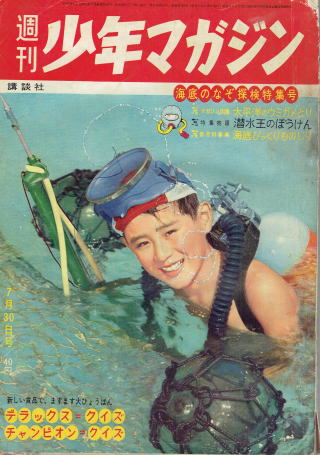

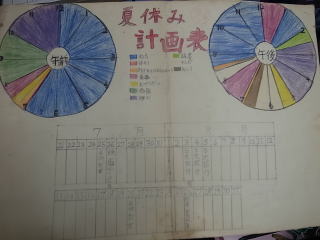

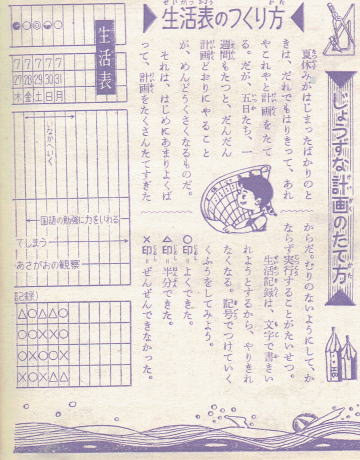

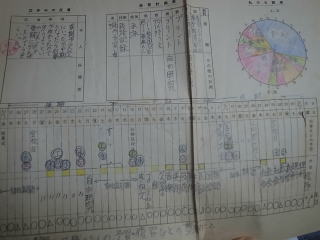

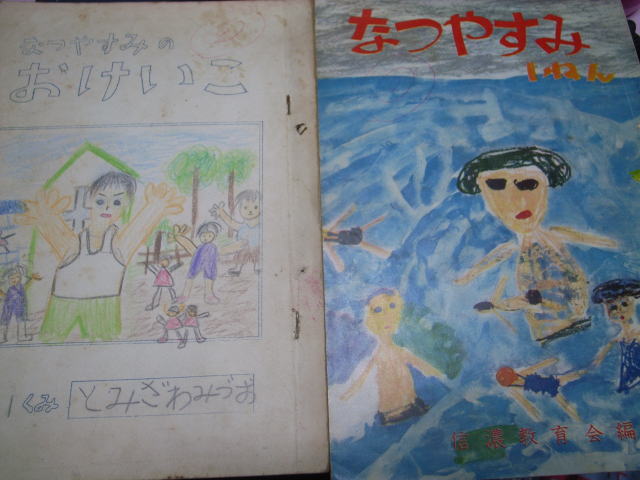

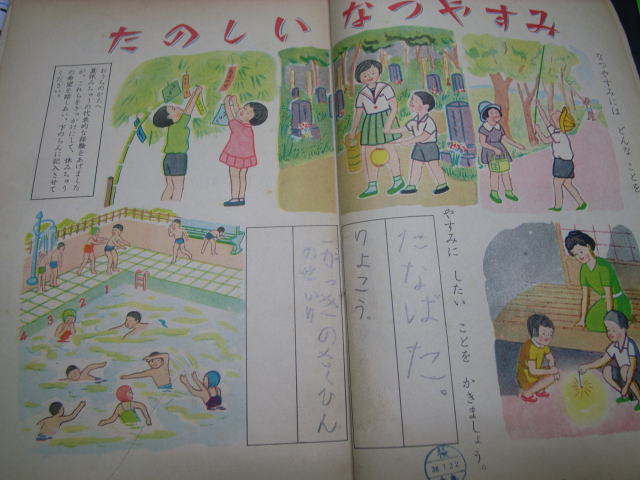

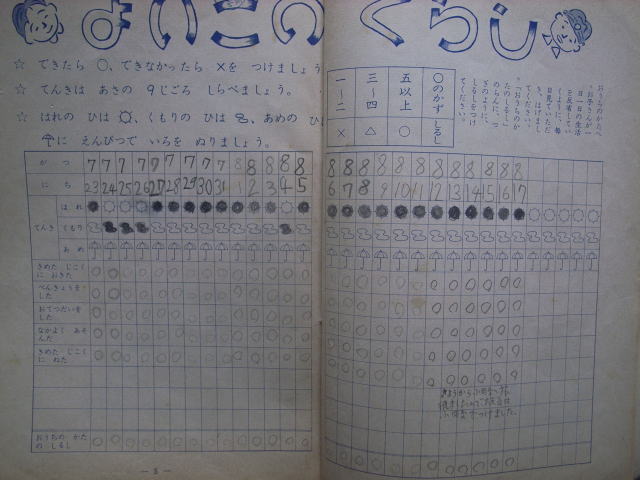

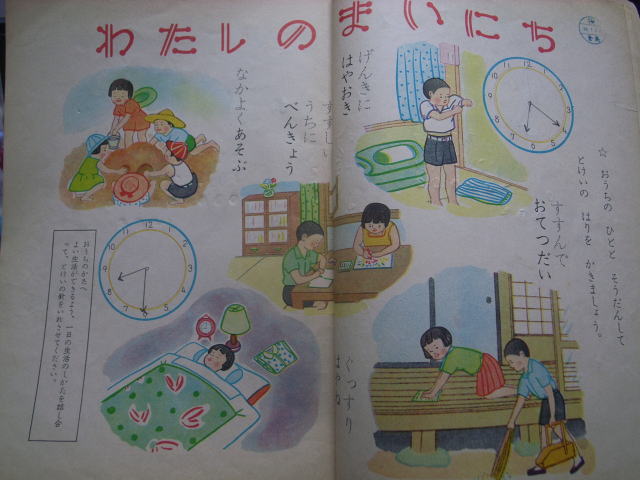

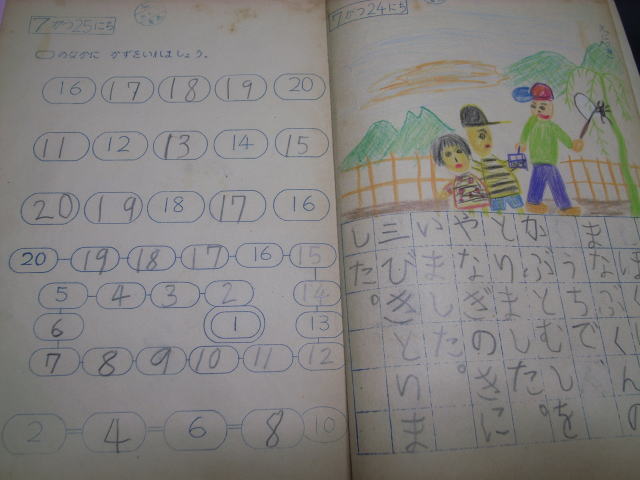

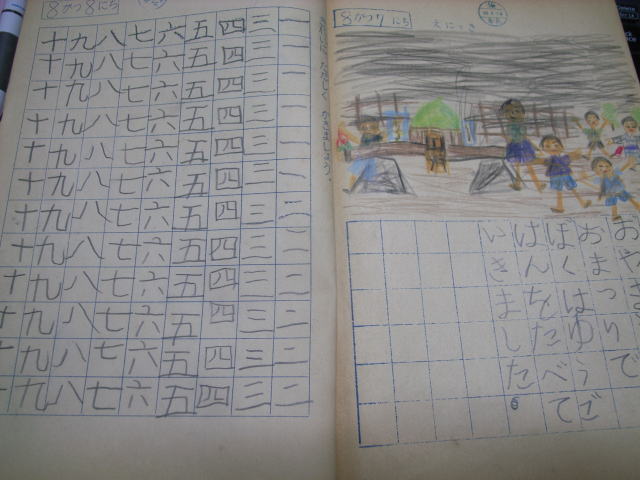

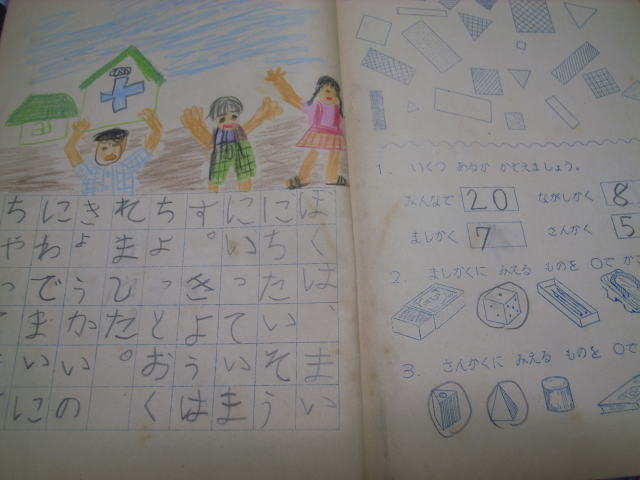

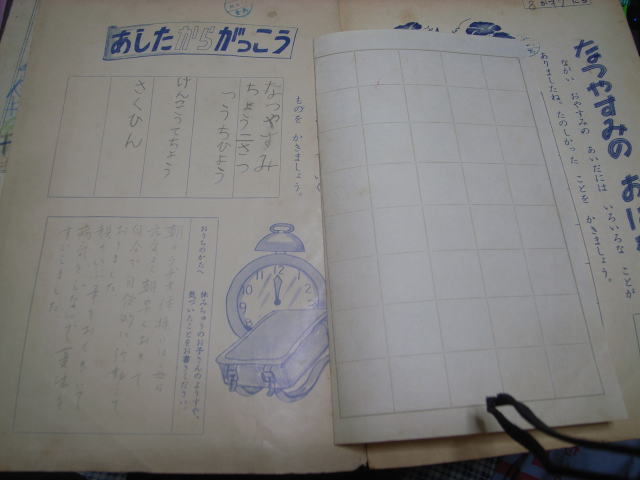

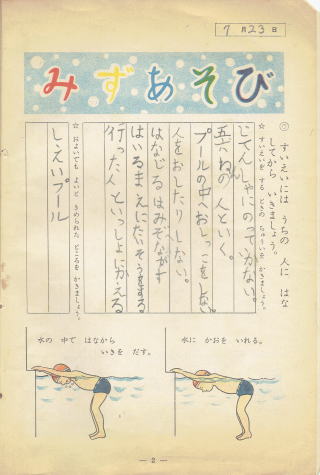

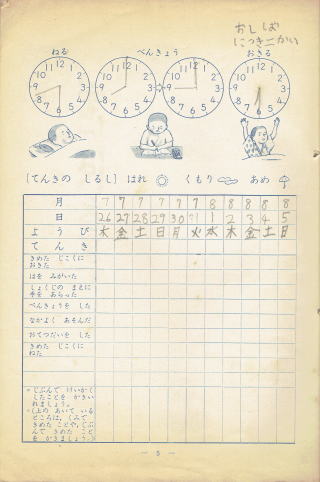

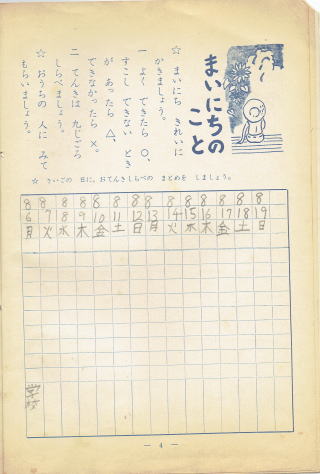

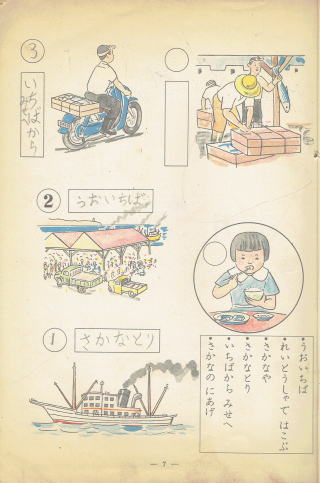

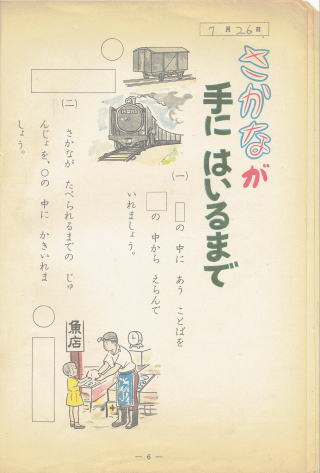

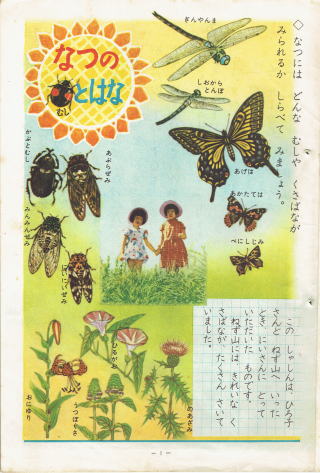

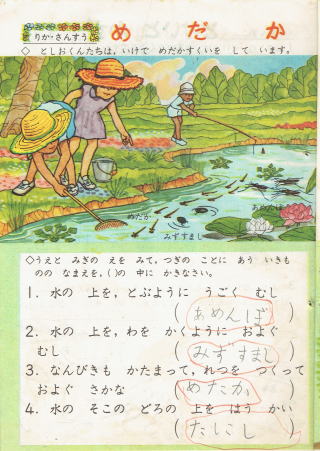

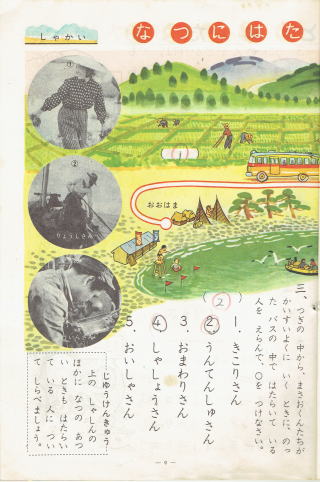

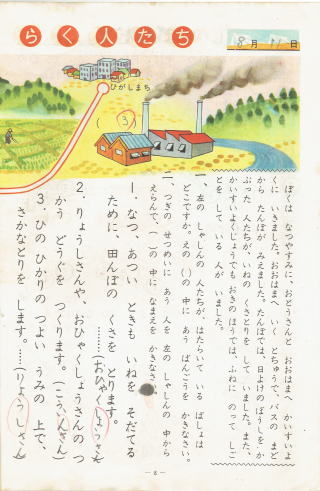

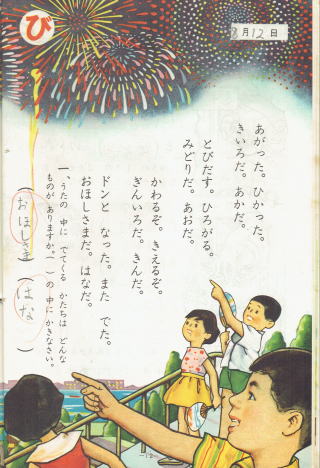

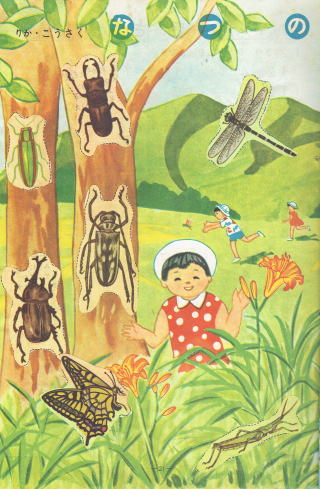

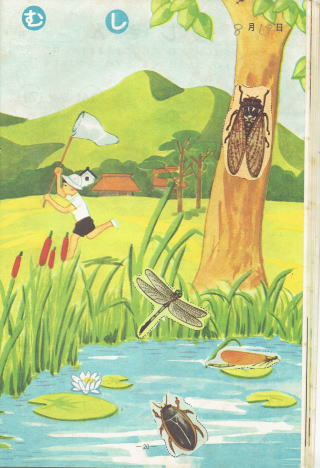

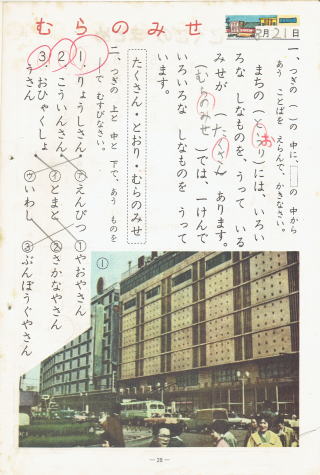

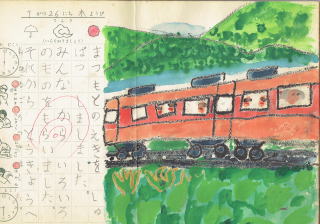

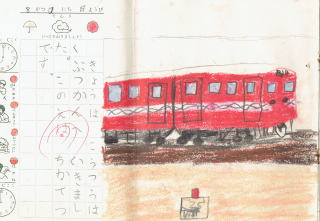

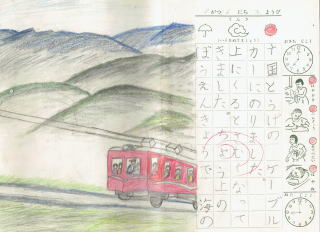

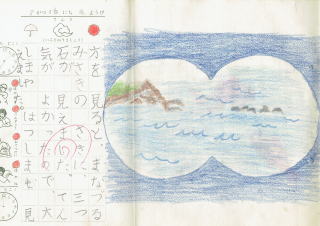

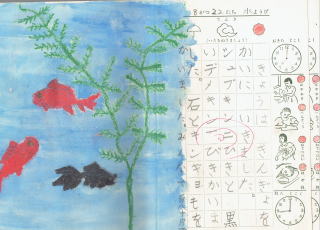

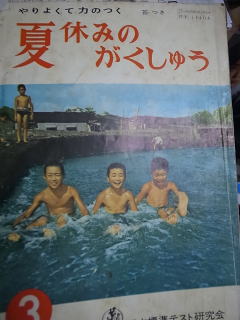

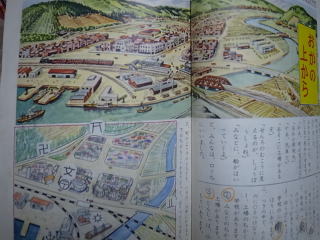

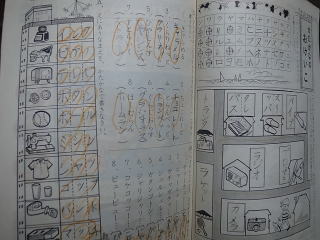

当時の夏休み学習帳から見る1960年代の夏休み 1960年代の夏休みを思い起こす時・・・ 1960年代当時の「夏休みのドリル」を今見てると当時の思い出はもちろんなのですが、当時の時代も見えてくるような感じがしてきます。 この夏休みの宿題、「夏休みの友、夏休み帳、夏のせいかつ、夏の友、夏のこども・・・などの 名前がいろいろあるようです メディアでは「夏休みの友」とされることが多いように思いますが、時代、地域でいろいろあったようです。 1961年の夏休み 小学1年の学習帳・ドリル 当時長野県松本市の小学校に通っていました。夏休みの学習帳は全く覚えていませんでしたが2冊あったんですね。 すっかり忘れていました。右は一般的な既成のドリルで40頁の構成ですが、左側は学校で作られたものでしょうか、漢字の練習や算数の計算、そして絵日記の内容で、表紙は自分で絵を描くようになっています。この絵が何をしているところなのかは中を読んでみて、後で解りました。  まずドリルからですが、巻頭に「たのしいなつやすみ」というこれから経験するいろいろが描かれています。 いかにも60年代初頭を感じさせる調子の絵です。このドリルは信濃教育会編とあるように、長野にローカライズされた内容になっているようです。(たなばたの絵があります。都会ではたなばたは休み前の行事)  この地域は旧暦で行われたようで、七夕の絵柄から解りますが、当時なら中央の絵は「きもだめし」かと思ったでしょう、お盆のお墓参り、生まれが長野でなく、お墓はありませんでしたので、ぴんとこなかったと思います。やりたいことで1学期の作品の整理はどう考えても、教師が見ることを意識した内容でしょう。 担任教師のデータ検印があり、日付は夏休みの始まる前日です。  夏休みは7/23にはじまり、8/17まで、翌年東京の小学校に転校して夏休みがもっと長いものであることを知りました。調べてみると1961年7/23は日曜日で、8/17は木曜日、このドリルの検印は8/19が押されています。それにしてもこの記録によれば天気(その日の朝9時)は1日も雨の日はなかったようで、記憶にもとにかく暑い日々が続きました。8/13からは故郷である神奈川小田原の親戚の家に行ったようで、親の文字が書かれています。  夏休みになれば計画表を作っていた記憶がありますが、まだ小学1年ではこうしたドリルに時間を書き込む程度だったということになります。6時20分に起床はラジオ体操に行くため、就寝は20時30分と早いものだったようです。 8月17日の頁には「なつやすみのおはなし」と題して楽しかった夏休みの思い出を書くようになっていますが8月13日に小田原の親戚のところへ行き、浜で花火を見たことがかかれています。 このように、うまく夏休みのイベントがあってくれると子供たちにとっても絵日記の材料となり助かります。 さて「なつやすみのおけいこ」の中では日にちが指定されて絵日記のページがあります。  友達の家の庭でかぶとむしを捕ったことですが、竹の垣根や遠方に見える山々は当時を思い出すところです。友人の家には確かに庭の小さな池のほとりに柳の木があったと思います。  8月9日はおまつりであったようです。「あおやまさま」ずっと忘れていました。  毎日、ラジオ体操に行っていたのは近くの教会とあります。教会が近くにあったことも忘れていました。表紙の絵は同様のものだった訳です。壁にある十字架は当時も今もあまり変わっていないようです。 驚いたの変わっていないらしいことではなく、当時小学校1年であった自分が思った以上に観察して描いていたらしいことです。  50年後の現地です。教会の建物も立て直されているとは思いますが、どことなく風情も似ています。子供の視点からもその印象特徴を感じ描いたのかもしれません。 <ラジオ体操> 「あたらしい朝が来た〜♪」は懐かしい幼稚園時代の夏休みには無かったと思うので自分にとっては小学1年1961年が最初だったのでしょう。ラジオ体操の歴史は1928年にはじまるというのですが、早起きして朝集まるこの行事は定着したはずのものですが、自分には新しく、しかし今ではこうして昔の絵日記に残り、思い出すところです。このラジオ体操というのは学校がある時より早く起きて食事もせず、顔も洗わず朦朧として参加したことくらいで、予定表にもあるとおり、夏休みの最後で小田原の親戚のところへ行っていますので、出席カードを埋めて何かが貰えたということもないのであります。それが深くいろいろを覚えていない原因なのかもしれません。 ラジオ体操の出席カードが現存しない理由もよくわからないのですが、カンポが作り配布していたようです。 転校して、東京港区で夏休みにラジオ体操した記憶はなくその後三鷹に転居してかすかにやった記憶があります。このときも賞品も貰った記憶がないのですが、近所の知らないおじさん・おばさんが世話役をしていたこと、近くの児童公園にトランジスタラジオを持ちこんでやったのでしょうが、音が小さくほとんど聞こえなかったこと、同級生など知った顔の参加がまるでなく、コミュニケーションとしても面白いものではなかった記憶があります。出欠を記録したはずのカードは手元になく、それはどこに行ったのか・・・ *ラジオ体操は昔就職した会社の製品でラジオ体操を奏でるマシンでラジオ体操第1と第2で管轄のお役所が違って、版権の扱いが違うことなどを知った次第です。躍動的な「ラジオ体操第2」と言われることも多いですが、第一の運動が弱々強々というリズムならなら第二は強々弱々ということで何か動きに無理があり、いかにも後から第一とは違うように作ったため難しい・・・と個人的は勝手に思ってしまっているところがあります。子供の頃、第2の動作は難しく恥ずかしく照れながらやっている友人もおりました。  ドリルの最終ページは「あしたからがっこう」で持って行くものが書かれています。 この翌日、登校すると作品を持って来なかったこと気づき、取りにもどろうとあわてて家に帰ろうとして(子供の足で30分かかると思う)、走って学校を出てすぐに通勤中の父に偶然会って、忘れた作品を学校に持ってきて貰うのですが、その後のことは全く記憶がありません。兄姉のいなかった自分は休みが終わった始業日に工作の作品を持って行くことを知らなかった・・・とずっと思っていましたが、結局、単に忘れたか、このページを見なかったのか。親もこのページにコメントを書いていますので見ていたはずなのですが。夏休み前、このドリルを渡された時に持って行くものは教師がきっと書かせたのでしょう。夏休み前はうかれてしまい、その後はすっかり遊んでそんなことも忘れていたのかもしれません。ところで作品ですが菓子の紙箱に穴をあけ、セロハンを貼った海底ジオラマ風の水族館だったのか?そんな感じがします。 しかし、記憶や思い出とはそんないい加減なものなのかもしれません。 ■1962年 小学校2年の夏休み学習帳(長野にて) 長野県松本から東京港区へ   夏休みのドリル2年(信濃教育会編) 最初のページは夏休みにしたいことを書くページ、したいことがなかったのではなく、それを書いていないのには理由があります。この夏休みに長野県松本から東京へ転校のため、このドリルは提出する必要がなかった ことがあります。しかし・・・    次のカラーページはやっていまして・・・水遊びの注意、今読んでみるとなかなか楽しい内容となっています。 小学館のサイト「NEWSポストセブン」ではこの部分にスポットが当てられました。 冒頭にこうした注意があること、それが地域性と見たようです。 ==== 松本の自分の通った学校は結構厳しく ごろごろ石の校庭で裸足で体育、スパルタでしたから 諸注意も強く叩き込まれていたのでしょう 当時学校にはプールはなく、近くにあった市民プールで 体育の授業を行いました。 他にプールあった記憶はないので 子供たちは川で遊ぶこともあったのだと思います。 (自分は3年いただけで 夏に越してきて、夏に引っ越しで 落ち着いた夏は少なかったのです。) それだけにプールでの水泳教室は大切だったのでしょう。 松本という盆地だけに小川や用水路は通学路にもいくつもありましたので。 ==== その後のページには夏休みの計画と実際の記載です。長野県松本の小学校の夏休みは7/22-8/19だったようです。日付曜日の記入、実績は転校したので記載がありません。   全部出来ていないのはなぜかな。海のない長野での出題、鉄道がSLであるのは60年代初頭だから・・。 そしてこの夏、東京へ転居 ■1962年 小学校2年の夏休み学習帳(東京にて) さて同年1962年の、転校した東京小学校の夏休みの学習帳です。 新しい東京の学校には9月1日からの登校、 つまり、長野の夏休み帳は提出しなくて良い(できない) この東京の夏休み帳もいらなかったはず?←この疑問が50年以上たって判りました。   1ページ目からカラーを駆使した夏休みらしいもの。    夏に働くひとたちは長野の「さかなが手に入るまで」と似た社会科のテーマながらビジュアル化されたされた内容になっています。   2ページごとカラーと白黒のページが交互にありましたが、この東京の小学校で貰ったドリルに魅了されたのは言うまでもありません。    りかこうさくのページでは他ページの昆虫を切りとって、張る楽しいものです。 長野、東京のドリルの見比べると地域差というより時代の違いを感じますが、実際はこれが同じ年のものなのです。 ==== >夏休みの学習帳 地域により「夏休みの友」など各種名前があるようですが、これは県別に制作されたもののようです。たしかに長野で貰ったものは長野なにがし出版社ですし、内容も長野に馴染んだものでした。 当時のドリルはだいたい40ページあったと思います。東京なら休みは40日でしたので、1日1ページという考え方だったのでしょう。日にちが印刷されていれば、その日にやるしかないのですが、空欄であればいつやるかは自由で、やり易い楽しいページから好きなだけやってしまうのが自分流でした。ですから開始から10日もたった7月の終わりにはだいたい最終ページまで行って、あとは単調でつまらないページを埋めて行く暑い夏の日々が続いて行くのであります。   東京の夏休みのドリルはもう1冊あってこちらは単色中心に2色が混じる淡々としたもの。そして絵日記も宿題としてあったようです。   表紙裏には描き方などアドバイスもあり、最初のページは東京への絵日記、これは引っ越しということなんですが。描かれているのはキハ58系によるアルプスのようです。  交通博物館は東京に引っ越して神田に行ったということで、これは展示の丸の内線のようです。前のスイッチ操作で何かの機構が動作する模型でしょう。 ================================== こちらが、1965年当時の交通博物館の姿を写した映画の様子。   子供たちの姿で手元は見えませんが、この場所を描いたものでしょう。しかし絵日記を持っていった記憶はないので家で日記は描いたのでしょうが、小学2年にしては細かい描写がされています。   そして小田原から従兄たちと箱根へ行った、のりもの好きはこの頃からのようでケーブルカーの絵。 おそして展望台からの双眼鏡の絵は、いかにもテレビドラマの影響を受けたような表現。   1997年 1997年金魚は縁日ではなく、移り住んだ東京港区の商店街で買ったもののようです。 http://mtomisan.my.coocan.jp/page105.html 長野県松本に幼稚園〜小学生で3年暮らした自分は引っ越した夏休みの間の様子が資料に残っていた訳ですが、まさにモノクロからカラーに変わるような情報変化があったようです。 ==== <絵日記> 前出の日にち指定はネタ探しに苦労しますが、反面くだらないことでも書けてしまえば、夏休みの終わりに白いページを埋める苦労はなくなる安心感はありました。低学年では基本イベントを書くには文字数が足りず、自然と絵のウェイトが上がる傾向が個人的はありました。低学年ではクレヨンで描いていましたが、書いたあとはべとべとで色移りもあって困りますが、学年が上がると水彩+クレヨンとか、色鉛筆、張り絵などの絵画としての表現の工夫も見られます。 ◎この東京の夏休み帳もいらないはず?←この疑問が50年以上たって判りました。2018.8.14更新  これは転居する東京の家を捜しに事前に行っていた父が出したものです。 2018年実家から持ち帰った書類の中から発見されました。 新しい学校は9月1日からであるけれど、夏休みのドリルを申し込んだとあります。 21日松本に帰るとあります。母への文章には20日は新しい学校へ寄って「学習帳」を貰って・・・と あります。20日は学校の終業日でしょうから、子供たちが貰うそれを父が貰って松本まで持って手渡されたのでしょう。その学習帳を貰う日に引っ越しする家(学校の裏)の方に転居される日を確認する・・とあります。この前に住まわれていた方には自分より2級上の方(当時で4年生)がいたことは、昨年このホームページをご覧になってご連絡をいただきました。大阪へ転居されたそうですが、1学期の終業を待っての日程だったのでしょう。その引っ越しを待って空いたお宅へ自分の家族が転居したことになります。 父から自分あての文章もありますが、母の言うことを聞き健康に気を付け勉強するようにと言うものでしたが 特に記憶はありません。「げんとう」はどうですか?の書出しはおそらく父が買ってくれた幻燈のことでしょう。 手回しで動画の投影もできました。フィルムはポパイと、スーパーマンの漫画のカラースライド、もう1本もも太郎であったかどうか。そのことだったのでしょう。 あとは母との間で、引っ越しの荷物の送りの日程の段取りの相談の事があります。これによれば25日が自分の学校の終業で、この日に荷物を出して、その日は浅間温泉に泊まる・・・これは実際そうでした。 ■1963年 小学校3年の夏休み学習帳   昭和38年ともなるとカラーページはさらに強力となり、さいしゅう図鑑から始っています。   このジオラマ風のドリルは地図のマークを切って貼る楽しいものです。こういうちまちました絵が小さい時から大好きで、見るだけでウキウキしたものです。架空の場所なのでしょうが、実景を想像したに違いありません。 その隣は白黒ページのドリルですが、デパートのフロアー案内のような絵柄。当時、デパートは欲しいものいっぱいの天国のような場所だったので、これもウキウキしたでしょう。 60年代初頭はテレビも新聞もまだ白黒の時代、雑誌も巻頭にカラーが少しあるかというころだけに、カラーページのドリルは学習を楽しくくれました。 ところで、夏休みの定番の読書感想文の記憶があまりないのです。 課題図書制定は1962年(自分が小2のとき) <読書感想文> 青少年読書感想文コンクールの対象書籍が推奨されたという話ですが、学校の宿題では自由であったように思います。ですから付け焼刃的に書けるということで、短編もの好まれたと思います。またあらかじめ筋の解っている名作、偉人の伝記なども多かったのではないでしょうか。友人の話では、あとがきや、帯、始めと終わりを読んで想像するなどいろいろな対策があったようです。当時、国語の授業で得たテクニックを駆使し「主人公の○○は偉いと思います・・・とてもわたはし○○のように××はできません・・・」が基本パターン。 調べてみた当時の対象書籍は以下でしたが、記憶に残るのは「銀色ラッコのなみだ」くらいでしょうか。

記憶にあるのは「銀色ラッコのなみだ」だけです。 「休み中のこころえ」(生徒手帳1968年から) 休み中は私物を全部持ち帰る・・・から始まってこと細かに書かれておりました。 「起床時刻、就寝時刻、勉強時間を定め実行・・・」は当たり前のこと、「生活記録として日記、小遣い帳をつけましよう」とあります。暴飲暴食を避け、身の回りを清潔にと常識的なところが並び、外出の制限、中学生らしい生活というところです。旅行は担任に行き先、期間、同伴者氏名を届けろ・・・というのがありますが、そんなことをした者がいたのかどうか。お世話になった小学校の先生には暑中見舞いを出せ・・・そんなことまで書かれていたとは。「夏休み健康心得」というのも有り、睡眠時間は9時間前後、弱い人は昼寝も30〜40分は良いでしょう・・とあります。学校から治療券を渡された人は耳鼻歯その他完全に直しておきましょうと有り、水泳の注意に続きます。メモ欄にはトランジスタ名やコンデンサの値が小生によって書かれており、当時、秋葉原への部品購入に利用したものだったのでしょう。 はやいものでこの更新中に今年の8月:夏休みも終わろうとしています。 夏の終わりは秋への誘い、また新しい季節がやってきます。 「夏休の友」について 放送や出版のかたの取材を受け、私の知っている「夏休みの学習帳」には別の名前があることを知りました。 確かにWikiなどには「夏休の友」とあります。 今回、ネットの記載や古書店の在庫で調べてみましたが どうも「夏休みの友」と題するものは昭和20年代以前から、全国的にあったようです。 私は昭和30年代後半、長野県松本、東京都港区、東京都三鷹市で小学生でしたが いずれも、「夏休みの友」ではなく「夏休みの学習帳」「夏休みのドリル」と言っていました。 4歳下の妻(東京都武蔵野市)に聞きましたが「夏休みの友」は使わずこの名は知りませんでした。 ●●の友という言い方は大正時代に創刊された「主婦の友」や「ご飯の友」(ふりかけ)などで 当時の自分にもきっと古風な感じがしたと思います。 おそらく私の兄世代(団塊の世代)や戦前父母教師が子供のころ使ったのが「夏休みの友」で それが総称一般のようになったのかもしれません。 しかし、父母に「夏休みの友」やったか?と言われたことはありません。 ネットをみると「こかげ」と上に大きく名前が有り、離れたところに小さく 夏休みの友と書かれたものが昭和20年代であります。 最近入手したもので昭和20年代半ばのものは「夏休みの友」となっています。 なお、テレビ朝日様に画像をお貸出しをした際には いろいろな名称があったことがテロップ挿入されました。 |